土呂久・松尾について

亜ヒ酸を製造した窯の跡(松尾鉱山)

第1次世界大戦後、日本は、ドイツに代わって亜砒酸の輸出国にのしあがります。亜砒酸は、砒素の化合物の中でもっとも毒性が強いといわれ、農薬や毒ガスの原料として使われた猛毒物です。宮崎県高千穂町の土呂久鉱山、木城町の松尾鉱山では、1920年ごろから「亜砒焼き窯」と呼ばれる前近代的な装置で硫砒鉄鉱を焼いて、亜砒酸の製造を始めました。鉱山周辺では、蜜蜂がいなくなる、椎茸がとれなくなる、植林の成長がにぶる、牛や馬が病死するなどの被害がでます。鉱山労働者や周辺住民に、砒素中毒の症状がみられるようになります。住民たちは、鉱山会社や役場に被害を訴えて操業の停止を求めますが、その声を聞く耳をもつ者は現われず、社会問題になることはありませんでした。全国の鉱山が次々とつぶれていく1960年代に、土呂久と松尾の鉱山も閉山しました。

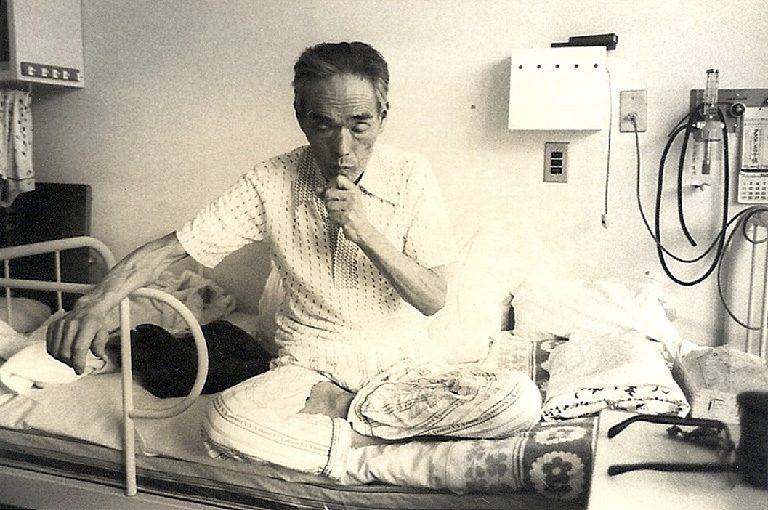

肺がんで亡くなった砒素中毒患者

歴史の闇に消されかけていた砒素中毒事件は、日本列島が公害におおわれた時代に、世間の注目を集めることになります。1971年、小学校の教師が埋もれていた土呂久公害の調査を開始し、教育研究集会で「山奥の村で多くの患者が救けを待っています」と発表し、マスコミに取りあげられたのです。環境庁(現・環境省)は、土呂久を公害地域に指定して住民がかかった慢性砒素中毒の認定を始め、労働省は、松尾の鉱山労働者がかかった慢性砒素中毒を労災として認めました。

自然のよみがえった土呂久

土呂久の患者は1975年、松尾の患者は1976年に、土呂久・松尾等鉱害の被害者を守る会に参加した市民の応援を得て、それぞれ鉱山会社を相手どって健康被害の償いを求める訴訟を起こします。宮崎地方裁判所延岡支部は1983年、松尾の患者に勝訴判決を言い渡し、原告の患者と被告の日本鉱業の間で協定が結ばれて、患者救済のレールが敷かれました。一方、土呂久訴訟は、被告の住友金属鉱山が控訴、上告したために長期化し、1990年に最高裁で和解して、その幕を降ろしました。

2017年3月現在、土呂久公害の認定患者は202人(うち生存患者48人)です。松尾鉱山被害者の会が把握しているところでは、同鉱山操業による慢性砒素中毒患者は23人、じん肺患者は33人です。

土呂久について詳しく知りたい方は

参考文献

記録・土呂久 土呂久を記録する会編、本多企画、1993年

怨民の復権 土呂久・松尾等公害の被害者を守る会編、1975年

怨民の復権Ⅱ 土呂久・松尾等公害の被害者を守る会編、1976年

鉱毒・土呂久事件 田中哲也著、三省堂、1981年

土呂久鉱害問題と闘う 落合正、鉱脈社 1990年

口伝 亜砒焼き谷 川原一之著、岩波新書、1980年

辺境の石文 川原一之著、径書房、1986年

浄土むら土呂久 川原一之著、筑摩書房、1988年

土呂久羅漢 川原一之著、影書房、1994年

写真集・土呂久 芥川仁著、葦書房、1983年

写真集・輝く闇 芥川仁著、葦書房、1991年

土呂久からアジアへ 上野登著、鉱脈社 2006年

- ホーム

- 土呂久・松尾(AANの原点)

- 土呂久・松尾について