栄養改善と持続的農業の推進

バングラデシュでは独立以来、主食である米増産を悲願として掲げ、ほぼ自給率を達成しています。このため、食べるものがなくて亡くなる人の数は確実に減ってきています。しかし、炭水化物に著しく偏った食事が糖尿病の蔓延など新たな健康問題を生んでいます。また乾季稲作のための過度な地下水灌漑などにより地下水位が大幅に低下するなど環境問題も起きてきています。

AANは、特に思春期の女子、お母さん、病気のリスクを抱えている人が、食と栄養について知り、栄養改善をする支援をしています。

また、各地域の環境を壊さず、生物多様性や資源を守りながら、十分な食糧が生産できる方法を農民や消費者と考えることを支援します。

思春期女子の栄養推進事業

2016年4月から3年間の予定で、味の素「食と健康」国際協力支援プログラムの支援を得て、ジョソール県オバイノゴル郡プレムバーグユニオンの中等学校7校で6年生から10年生(日本の小学6年生から高校1年生)までの男女約1,100人を対象として食と栄養に関する事業を開始しました。

この事業の主な目的は、栄養失調の思春期女子の割合を減少させるためにバランスの良い食事を推奨していくことです。これまでに6年生と8年生を対象に身長や体重などの調査をしたところ、44%の子ども達が軽度から重度の痩せ型体形でした。

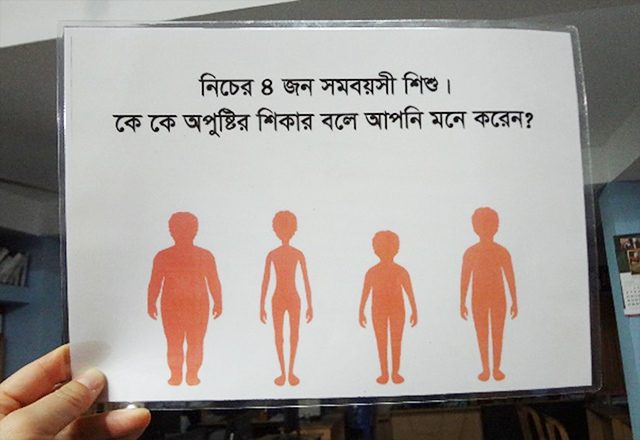

ところで栄養失調と聞くとどのようなイメージを持つでしょうか? やはり”ガリガリに痩せている子”でしょうか? もちろんそのような子は明らかに栄養失調です。しかし逆に”太りすぎの子”や”年齢の割に背の低い子”も、さらに”体格は正常”に見えても実はビタミンA、鉄やカルシウムなどのビタミン・ミネラルが欠乏している子は『隠れ栄養失調』であると言えます。

日本でも同じことが言えますが、栄養バランスの良い食事や、運動習慣を含め適切な生活習慣を身につけることは、成長期の身体・知能の発達に必要な事はもちろんのこと、成人後の脳心血管疾患、糖尿病や骨粗鬆症のような生活習慣病を予防するためにも大切です。特に女子の場合、妊娠・出産・育児に備えた身体づくりが生まれてくる子どもの健やかな成長のためにも重要です。

しかしバングラデシュの大きな社会問題の1つとして、十代での結婚や妊娠・出産の割合の高いことがあげられます。また栄養に対する理解が低く、「体調不良や力が出ない・仕事ができないのは、ビタミンの不足が原因で、ご飯をたくさん食べてビタミンを摂らなければならない」と話す人も少なくありません。米やジャガイモなどの炭水化物への偏食傾向はとても高く、ビタミン・ミネラルがどのような食材に多く含まれているのかを理解していない子ども達も多いのです。

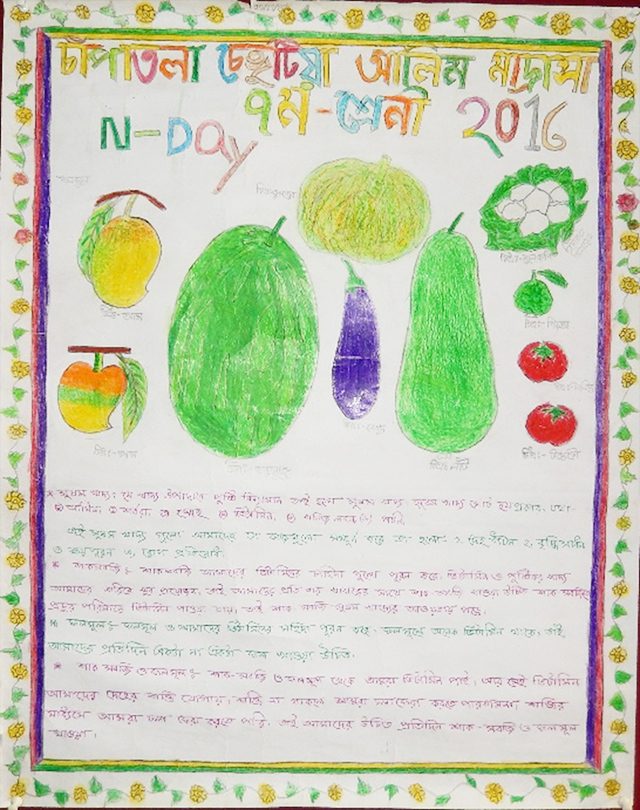

栄養教育の活動は、生徒個人だけではなく、学校や生徒を通じて、家庭そしてコミュニティ全体へと働きかけていきます。これまでに各学校で栄養の日を設定し、月1回生徒から保護者へと学校での学びを伝えるように働きかけています。また今後各学校で栄養展示会を実施し、保護者や地域住民を招待する予定です。

そして保健・家族福祉推進に関わる政府系保健ワーカーによる学校訪問によって、信頼できる相談相手が身近にいることや家族計画サービスについても知ってもらいたいと思っています。

この事業は、ベテランスタッフのレザウル・カリム・ラジュさんがマネージャーを担当し、ジョソール科学技術大学で”栄養・食品技術科”の学士課程を修了したマスム・ビッラさん、プレムバーグユニオン出身のリマ・カトゥンさんとハシナ・カトゥンさんの4人で活動を進めています。

英文リーフレット

Adolescents Nutrition Development Project

妊産婦の栄養と健康改善事業

AANは、ヒ素汚染地域の一つであるバングラデシュ国ジョソール県オバイナゴール郡で2009年より保健分野の支援を行ってきました。この地域にある問題として、女性が20代から肥満、糖尿病、高血圧症などの非感染性疾患(NCDs)のリスクを抱えることがあげられす。これに対応するため、味の素ファンデーション「食と栄養」国際支援プログラムの支援を受け、政府病院医師や看護師、保健ワーカー、地元の産婆、保健ボランティアらと連携し、妊産婦の栄養改善と健康推進を図ってきました。

女性の健康を阻害する要因として、栄養の偏った食事、深夜の食事、運動不足といった非健康的な生活習慣、児童婚や女性の外出を制限するパルダのような健康に有害な社会的規範や慣習、慢性呼吸器疾患の原因と言われる旧式かまどの利用や砒素を含む有害物質に汚染された水の摂取などがあげられます。これら健康の社会的決定要因を克服することで、女性のNCDリスクを低減できると考え、健康教育や栄養指導などの支援をしています。

2021年の夏から秋にかけて、味の素ファンデーションの皆さまとの協働で動画を作成いたしました。コロナ禍でオンラインでの取材となりましたが、受益者、現地スタッフ、日本国内スタッフが現地で起きている問題と解決策についてお伝えしております。

バングラデシュ 「栄養改善で産後も元気に」https://www.youtube.com/watch?v=jZVu4vD917k

ジナイダ県の地下水灌漑に依存しない持続的農業推進事業

背景

近代農業の広がり

地下水灌漑、農薬、化学肥料、高収量品種の米を用いた「緑の革命」がバングラデシュに広まったのは1980年代以降である。それ以前は、雨季に米を作り、乾季には豆、雑穀、菜種、野菜など作るロビ作(乾季作)が伝統的に受け継がれてきた。ロビ作は地力を回復させ、生物多様性に寄与し、生産者および消費者の多様な食文化を育んできた。乾季稲作が始まったことで、悲願であった米の自給は達成したものの新たな問題を引き起こしている。

脆弱化する生産者の暮らし

高収量品種・化学肥料・灌漑を用いた稲作は収量増加するものの、連作によって土地は疲弊し、化学肥料の使用料を年々増加させても同様の収量が期待できなくなる。稲作の収支バランスを見ると安定的な収入があるとは言い難い。

化学肥料や農薬の使用が生態系を破壊し、モノカルチャー化したことで生産者が多様な食材を入手することを困難にした。バングラデシュでは貧困層ほど栄養素中の炭水化物の割合が高いと言われ、それが糖尿病などの疾病の原因となっている。こうした現象が農民の生活を不安定にしている。

環境への影響

バングラデシュでは地下水の砒素汚染が問題になっている。主な摂取経路は飲料水だが、農業用に揚水される地下水も砒素を含んでおり、土壌汚染や生産物への汚染も懸念されている。砒素を含む食材は地域内の消費にとどまらず、国内外に出荷されるため、砒素による健康被害のリスクは砒素汚染地内だけの問題ではない。

砒素対策として進められてきた安全な水供給に対して近代農業が与える影響も小さくない。乾季稲作で多量の地下水をくみ上げ地下水位が低下すると、安全な水設備の持続的な利用が困難になる。また、多くの研究者は、地下水灌漑や化学肥料の多投を必要とする近代農業により地下の環境が変化したことが、地下水中への砒素の溶出を促していることを指摘している。

安全な水の確保、土壌環境と生物多様性の回復、持続可能な水利用、住民の健康など、様々な面を考慮し、環境に負荷をかけない持続可能な農業システムの構築が求められている。

「持続可能な開発目標(SDGs)」の内容との関連

「持続的可能な開発のための目標」SDGsでは、目標2に持続可能な食糧生産システムの確立、目標3に水や土壌汚染による疾病や死亡の回避、目標6に全セクター協働による淡水の持続可能な利用や帯水層を含む水に関連する生態系の保護・回復をうたっている。本事業の活動はこれらの目標と深く結びつき、持続可能な環境、食、生活のために実施されるものである。

パートナーシップによる事業実施

現地提携団体のAID foundationが2010年にジナイダ県内6郡にて化学肥料や灌漑を用いる近代農業を行っている農民500人を対象にインタビュー調査を実施したところ、多くの農民が近代農業の導入により一旦は収量が増加したものの、その後は徐々に収量が落ち、化学肥料の使用量を増やさなくてはならず、収支バランスで見ると稲作の優位性が低いと考えていることが分かった。稲作以外の道を考えても、持続可能な農業の方法が分からずに、農民の力だけで変革することは困難であることも確認された。このため、AIDは地下水灌漑や化学肥料に頼らずに、農地の生物多様性や肥沃度を回復し、生産者と消費者双方が安全な食と健康を手に入られるよう取り組みを行った結果、農民の間に認識と行動の変化が起こりつつある。

本事業ではその経験を元に、貧しい農民による50のグループを形成し1500人を対象に地下水灌漑に過度に依拠しない乾季作を推進する。同時に以下のような項目で農民のモニタリングを行う。

- 季節ごとの作付けの内容の変化

- 農薬・化学肥料・灌漑用水の使用料

- 農家の収支バランスの変化

- 農家の栄養バランスの変化

実践とモニタリングを通じて、持続可能な農業の優位性を農民が自覚し、農民自身が発信し、推進することが本事業の目的である。

長期的視点からの提言

更に本事業では長期的視野に基づいた目的を設定し、データの蓄積を行う。

- 持続可能な食糧生産システムへの提言

バングラデシュにおいて農業用の地下水用水量は増加の一途をたどっており、将来的に地下水資源が使えなくなることも危惧されている。灌漑による稲作から乾季畑作に変えることによる単位面積当たりの揚水量と地下水位の変化の記録し、持続可能な食糧生産システムに資する提言を行う。 - 砒素汚染問題の抜本的解決に向けた提言

対象地域であるジナイダ県は砒素汚染による被害が激しい地域であり、アジア砒素ネットワーク(AAN)は2000年頃から同県カリゴンジ郡にて重症患者の治療支援や安全な水供給を実施してきた。多量の地下水灌漑を要する近代農業は砒素溶出の原因として疑われる他、日本国内の経験では砒素に汚染された土壌では作物の生産量が落ちることが確認されている。本事業では、乾季稲作から乾季畑作に切り替えた地域とそうでない地域で、環境にばらまかれた砒素の量を計算するとともに、土壌や作物の砒素濃度を測定し経過を見る。これらはAANを含め多くの研究者が調査目的の測定を行ってきたが、今回は持続可能な農業の実践をモニタリングする形での測定を行い、実証を元に提言に導きたい。

地味の低下、生物多様性の劣化、地下水減少、そして砒素汚染問題など、緑の革命導入後の課題を抜本的に解決するには、環境負荷の少ない持続可能な農業の普及が重要であることは、一部の科学者のみならず、近年はバングラデシュ政府も推奨するようになってきているが、その実践例・成功例は極めて少ない。

本事業は、事業期間内には持続可能な農業の有効性を実証・推奨しつつ、ここから得られた成果とデータを元に持続可能な食糧生産システムの確立と砒素汚染の抜本的解決への提言に結び付けるという長期的展望を持って実施する事業である。

「ジナイダ県の地下水灌漑に依存しない持続的農業推進事業~砒素汚染問題の根本的解決を目指して~」成果報告

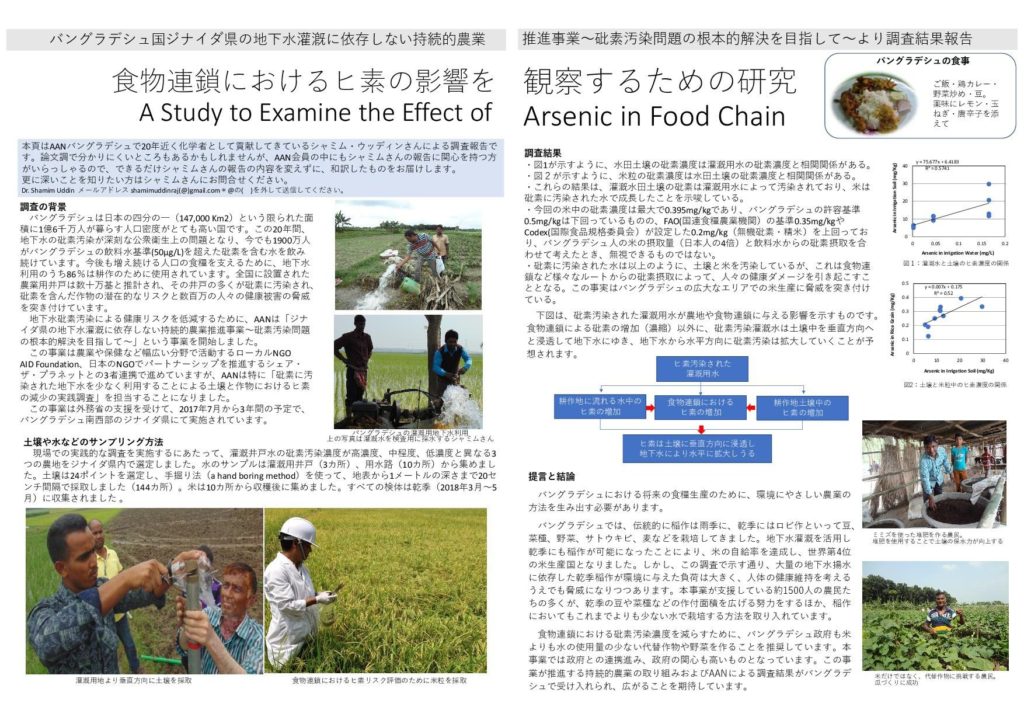

アジア砒素ネットワークは、地下水に砒素汚染があるバングラデシュにおいて安全な水供給、砒素中毒の予防と管理を通じた被害の緩和に取り組んできましたた。しかし、この問題の根本的に解決するには、灌漑用に砒素汚染された水を大量に汲み上げて土壌・作物を汚染し、渇水期に水不足を引き起こし人々の飲料水へのアクセスを妨げる現行農業への介入が不可欠であると考えていました。

それに対応するため実施団体はローカルNGOのAID Foundation、本邦NGOのShare the Planet Associationとのパートナーシップ事業「ジナイダ県の地下水灌漑に依存しない持続的農業推進事業~砒素汚染問題の根本的解決を目指して~」を2017年から実施してきました。ここでいう持続的農業(以下『SAP』とする)は、節水型稲作と乾季畑作を通じた地下水灌漑の減量、作付の多様化、土壌回復、安全性の向上を含みます。

節水型稲作の拡大

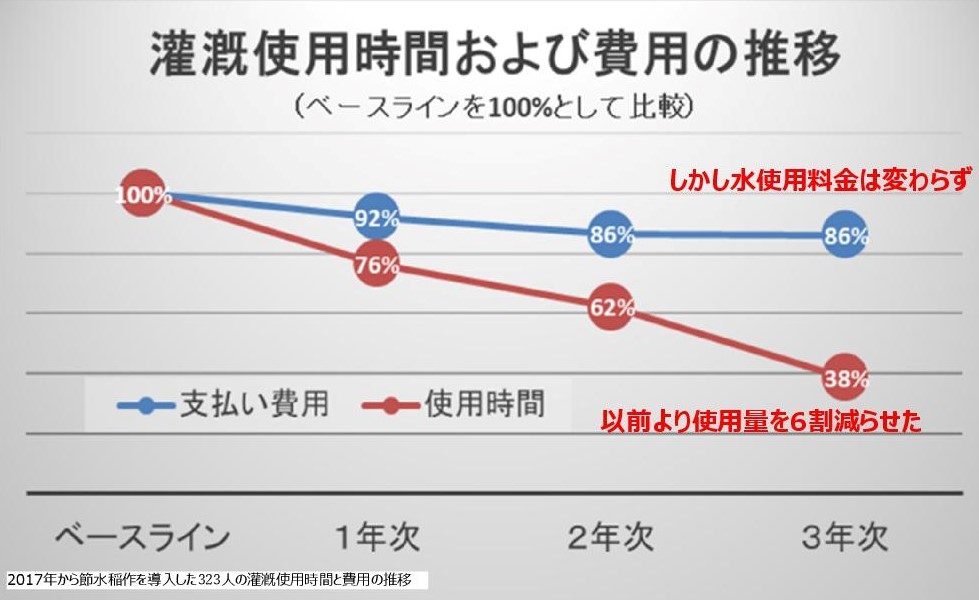

SAPを通じ2017年から節水型稲作(AWD=Alternate Wetting and Drying water-saving irrigation)の導入した農民323人は3年間で灌漑目的の地下水使用量を平均で60%削減し、渇水期の水枯れの回避、収量の増加、灌漑関連コスト削減など、良い効果を実感しています。

残念なことに灌漑の支払い形態が、一括支払いとなっており、節水しても支払い料金に反映されていないことが調査を通じて明らかになりました。使った分だけ支払う形となることで節水農業に取り組む農民の数はより増えることが期待できます。支払い方法の改善を求め、農民とともに政府などに働きかけを行っています。

乾季畑作の拡大

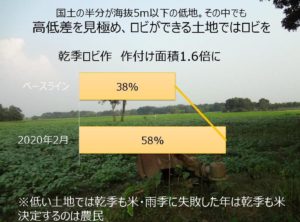

乾季に豆・野菜・油糧種子・サトウキビなど多様な作物を作付けるロビ作は、成功すれば稲作に比べて利益率が高いことはすでに検証されており、9割の対象農民がロビ作を実践しました。

事業開始時ロビ作の阻害要因となっていたのは必要な時期に良質な種子が入手できないことが問題としてあがっていました。これに対応するため、農民と政府研究機関や企業とのリンクを作り、対象農民の種へのアクセスを改善しました。SAP農民の総耕作地のうち乾季ロビ作に利用される土地は、事業開始前との比較で6割拡大しました。

ロビ作の推進により生産物を多様化し、収入を向上させただけでなく、農家の食生活の改善にも寄与しています。あわせてSAPは土壌検査とミミズ堆肥導入を通じた土改良を推奨し、実践した農民は、増収、化学肥料のコスト削減、土壌の保水力の向上などの良い効果を報告しています。

SAPが環境保全に寄与することは事業実施前から予想できたことでしたが、実践者にとってのインセンティブとなる経済効果がなければ持続性は期待できません。しかし、このプロジェクトを通じて、対象農民が経済的なメリットを実感しており、環境保全と農民の経済的発展の両立が可能であることを確認できました。

持続的農業と砒素汚染

実施団体は農業と砒素汚染の関係をみるため、灌漑用水に低程度、中程度、高程度の砒素汚染がある3つの農地で調査を行いました。その結果、雨期に栽培されたアマン米と乾期に栽培されたボロ米では、各農地とも、乾期栽培米のほうが砒素汚染濃度が高いことが確認されました。この結果には乾期稲作における農業用水の大部分が、砒素を含む地下水でまかなわれていることが深く関係しています。地下水の利用をただちに中止することは現実的ではなく、現地ニーズや持続発展性といった点を考慮すれば、農業における地下水の節水を推進することが肝要であり、節水方法を具体的に示すSAPが砒素問題の解決にもつながる可能性が見えてきました。

「砒素汚染地下水の灌漑への利用減少による農地土壌と作物の砒素汚染軽減に関する実践的な研究」(2020年9月 和訳)

*本事業は外務省NGO連携無償資金を活用して2017年7月~2020年9月に実施しました。

この取り組みと関連させて、動画「ベンガル料理のポテンシャル」を作成し、日本市民向けのWebイベントを開催しました。 https://www.youtube.com/watch?v=Gns_qxSwQLM&feature=youtu.be

ジナイダ県の農業における水管理と気候変動適応推進事業

バングラデシュで米の増産を支えてきた灌漑用地下水の持続性が水量・水質の両面から危惧されており、AANはこの問題に対峙するため2017年より節水型稲作や乾季畑作を推奨しています。この取り組みは地下水を含む環境保全に寄与するだけでなく、生産コストの削減など経済効果があることも確認されていますが、近年、乾季の豪雨といった異常気象が頻発し、乾季畑作を拡大させる上で気候変動への適応策の確立が課題となっています。

そこで、2021年より「ジナイダ県の農業における水管理と気候変動適応推進事業」をたちあげ、バングラデシュの持続的な食糧生産を考える上で重要な要素となる水管理と気候変動適応の推進に取り組んでいます。具体的には、水管理(地下水保全、洪水対策、地下水中の砒素等有害物質の拡散抑制)と気候変動適応(適応品種の確保、作付時期や栽培方法の工夫、土壌改良、病害虫管理、警報システム導入等)を推進し、対象地域の持続可能な食糧生産システムを確立していきます。この事業は、外務省NGO連携無償資金事業を活用し、現地農業普及局とも連携して進めています。