SAP持続的農業推進事業完了のご報告

ジナイダ県の地下水灌漑に依存しない持続的農業推進事業

~砒素汚染問題の根本的解決を目指して~

AANは2017年7月よりバングラデシュにおいて持続可能な食糧生産を農民が主体的に考え、実践できるための協力を、パートナーNGOとともに行ってきました。コロナの影響で事業終了が40日ほど遅れましたが、9月30日に成功裏に終わりましたことをご報告します。本事業を支えてくださった関係者の皆様に心より御礼申し上げます。

AANは1998年よりバングラデシュにおいて地下水のヒ素汚染問題を解決するために安全な水供給を支援してきました。その活動を行うにつれて農業に問題意識を向けるようになりました。米を作るために大量に地下水を汲み上げることで、渇水期に水自体が手に入らなくなる問題に直面したためです。しかし、現地の人に、「水を得るために、米はがまんしましょう」などと言えるはずもありません。「食糧生産と環境」という外部者の介入が難しい課題に対し、長いこと何もできないでいました。

しかし、2016年、日本のNGOシェア・ザ・プラネットの紹介で、持続的農業の推進し、農業用灌漑の削減にも取り組んでいる AID Foundationという現地のNGOと出会うことができました。AIDの取り組みに感銘を受け、2017年より、日本NGO外務省連携無償資金協力を活用し、3者パートナーシップ事業を開始することができました。

この事業を通じて私たちの推進してきたことは、簡単にいうと「できる限り、米は雨季に作り、乾季には畑作(豆、菜種、野菜等)をしましょう」ということでした。これはバングラデシュの伝統的な農のサイクルなのですが、40年ほど前から米増産のために、乾季にも米を作るようになり、その量は年々増えていきました。乾季稲作のおかげで米の自給率を達成できたのですが、そのために大量の地下水灌漑が必要となり、地下水位低下や地下水中の有害物質(ヒ素を含む)を土壌や作物への二次汚染という環境問題を引き起こしていました。

もちろん乾季の米作りを否定するつもりはありません。低い土地では米を作りますし、雨季に米作りに失敗した年は乾季も米を作ります。どこで何をつくるか決定するのは農家の人です。私たちは農民の決定を尊重しつつ、乾季に米を作る場合も、地下水灌漑の量を適正量に抑える「節水型稲作」を推進しました。

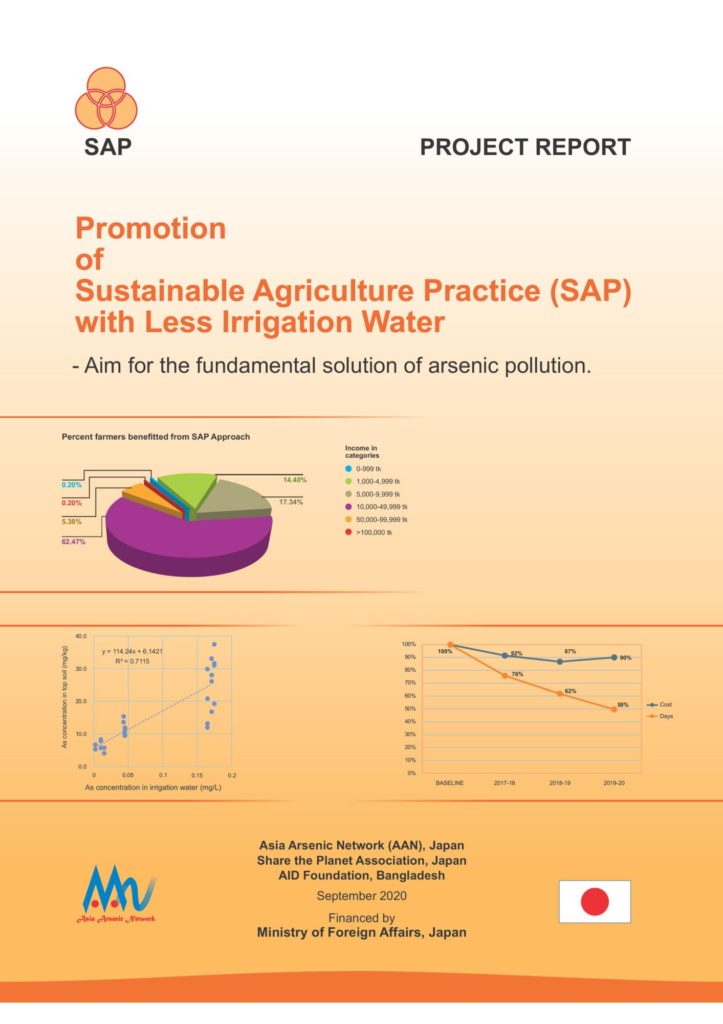

3年間の取り組みの結果、1500人の対象農民の総耕作地に対する畑作の面積を60%増やすことができました。また、乾季稲作の灌漑用水の量をそれまでより半分以下に減らしても、収穫量は増えることも確認できました(3年間節水稲作に取り組んだ323人に対する調査)。

環境か食糧生産か?ではなく、現場のニーズに丁寧に答えていくことで、持続可能な食糧生産にシフトできることがこの活動を通じて見えてきました。

もっと詳しく知りたい方へ

Sustainable Agriculture Practice (SAP) 持続的農業に参加した農民の生の声を収録した動画です。言語はベンガル語で、英語字幕が入っています。

ベンガル料理のポテンシャル お米と野菜編 バングラデシュで食べられているベンガル料理は本来環境にも、健康にもやさしい、ポテンシャルの高い食文化であることを本事業担当者が解説した日本語の動画です。

この事業では、持続的農業の推進と同時に、農業用水と砒素汚染の関係について調査を行いました。日本語報告書「砒素汚染地下水の灌漑への利用減少による農地土壌と作物の砒素汚染軽減に関する実践的な研究」、および、シャミム・ウッディン氏による英語のプレゼンテーションもあります。

最終報告書2020年9月(英語版)はこちらからダウンロードしていただけます。

- ホーム

- 事務局からのお知らせ

- SAP持続的農業推進事業完了のご報告